公開日:2019/05/28

ID:7002185

紙ねんどの変わった器-工作

紙粘土を使って、ちょっと変わった器を作ってみましょう。好みで色を付け、乾いたら完成です。

こんなシーンでも:雨の日,家でひまなとき

利用道具・材料

- 紙粘土

- カップめんなどの空き容器

- 粘土ベラ

- スプレーラッカー

- 丸棒

- キャップ

- パレットナイフ・定規

- アクリル絵の具・筆

遊び方・作り方

-

【ひもタイプ】

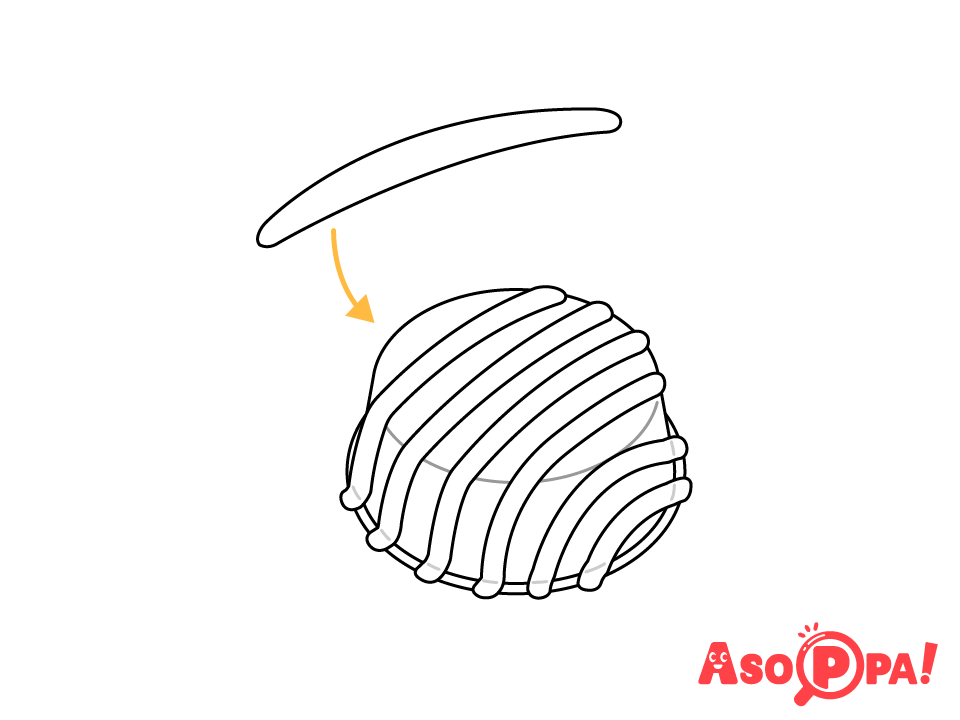

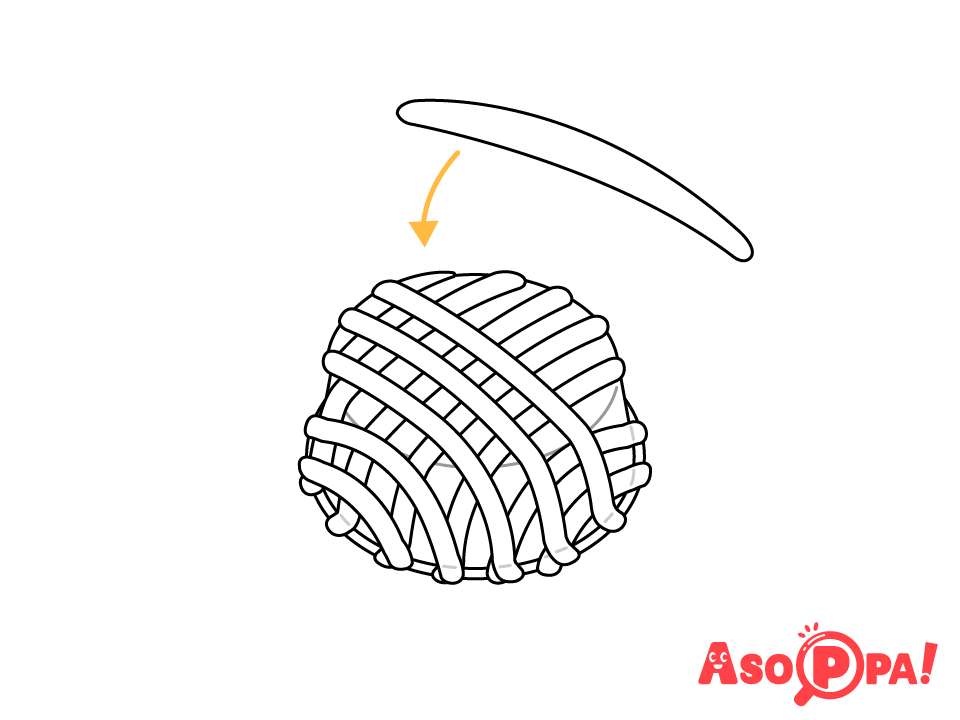

紙粘土はよくこねて、軟らかくしてから使う。丸めて小さなお団子にしたら、棒状に細長く伸ばす。 -

絵のように容器全体に並べて付ける。 -

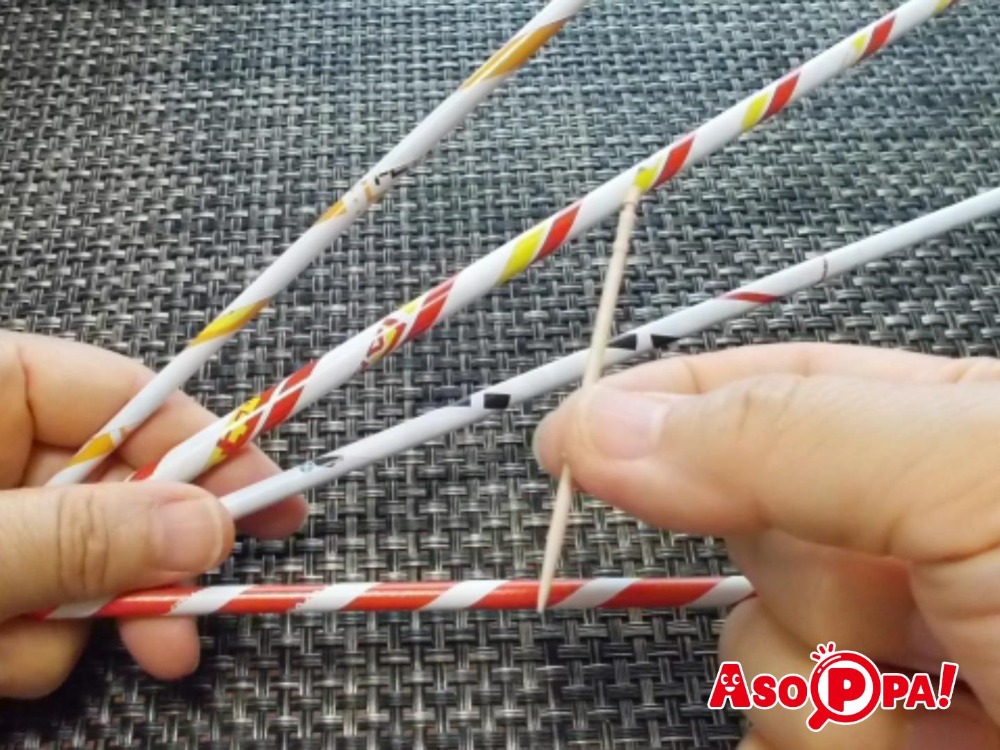

交わるように同様に重ねて付けていく。重なる部分は粘土ベラを使って押し付け、乾燥後に取れないようにしっかり付けておく。このまま乾燥させる。 -

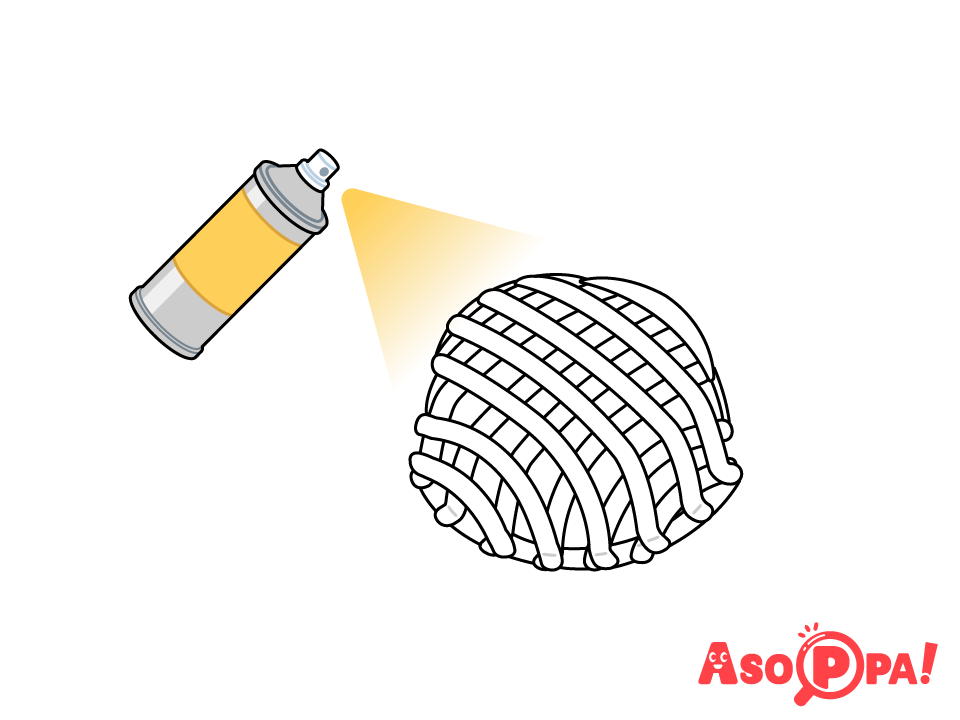

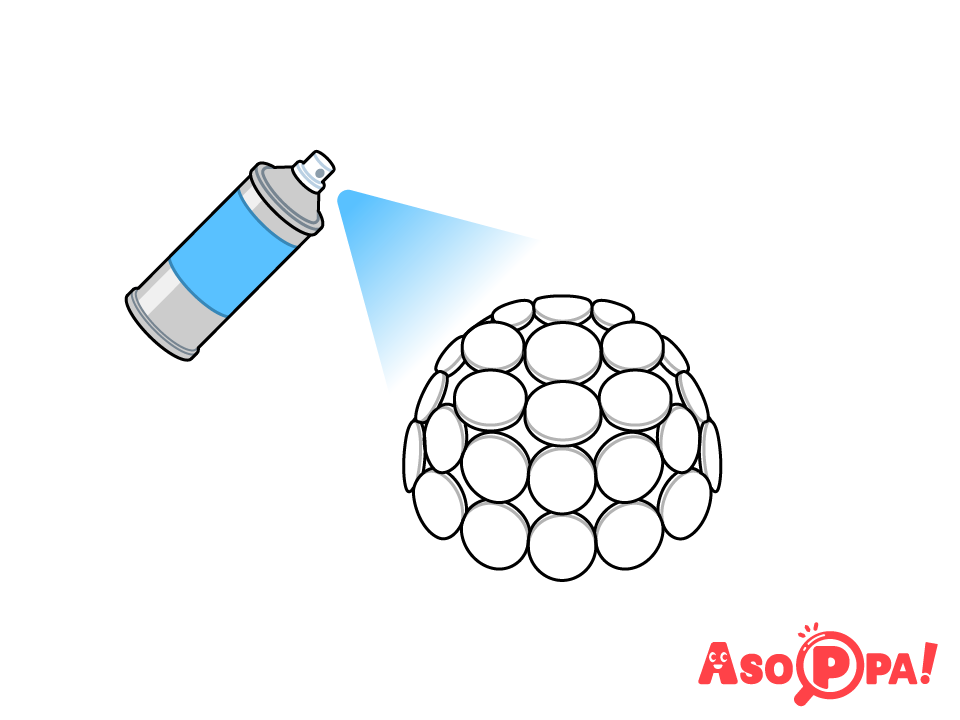

紙粘土が乾いたら容器から外す。色を付ける場合はスプレーラッカーを使うと早くきれいに塗ることができる。油性でも水性でもどちらでもよいが、油性のほうが早く乾く。 -

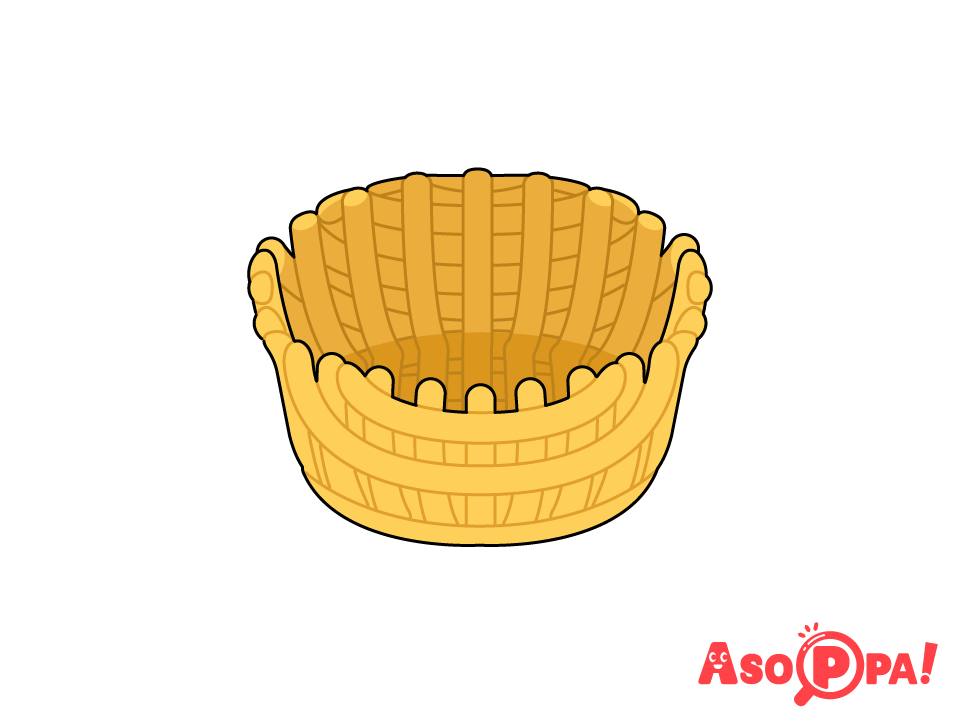

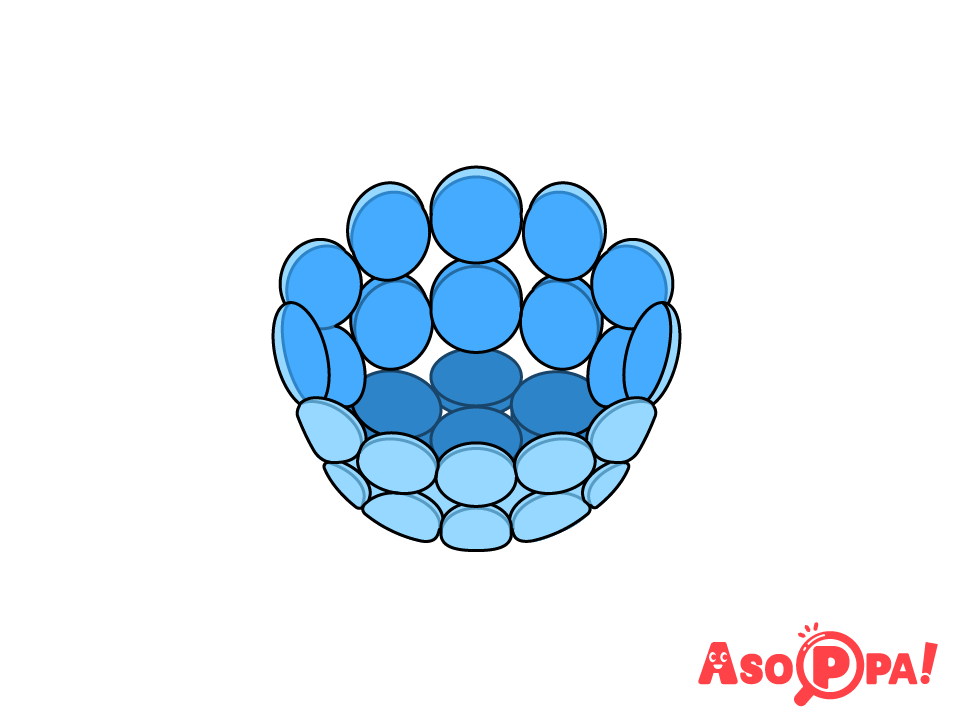

好みで両面色を付け、乾いたら完成。色は塗らずにそのままでもよい。 -

【ドットタイプ】

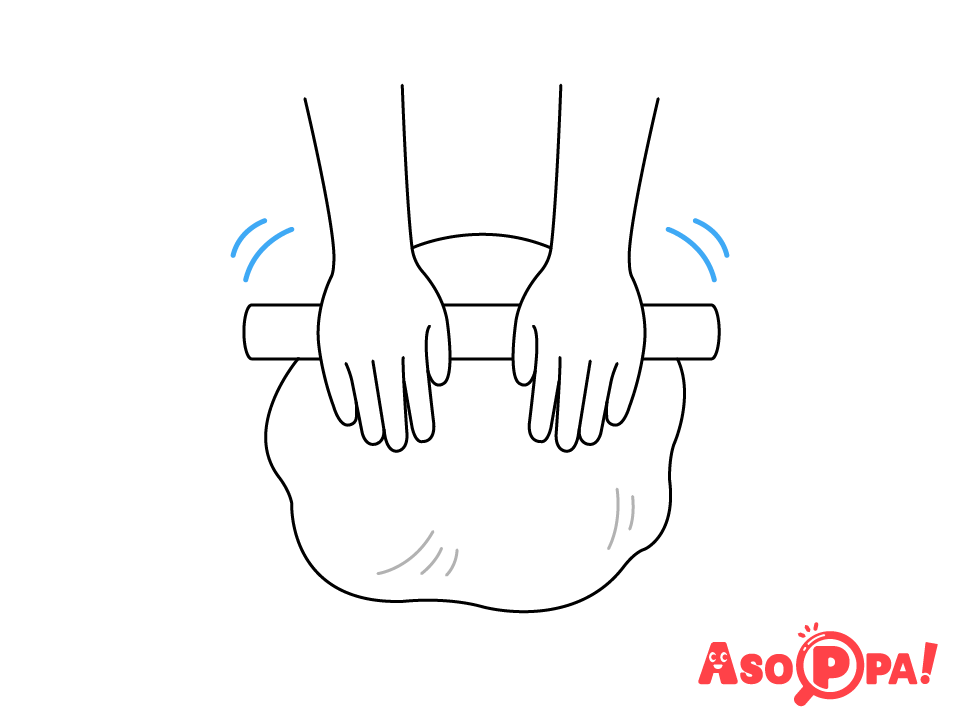

紙粘土はよくこねて、軟らかくしてから使う。丸棒を使っておせんべいのように薄く伸ばす。 -

伸ばした紙粘土にキャップなどを押し付け丸く型抜く。 -

小さな丸がたくさんできる。周りは取り除いておく。 -

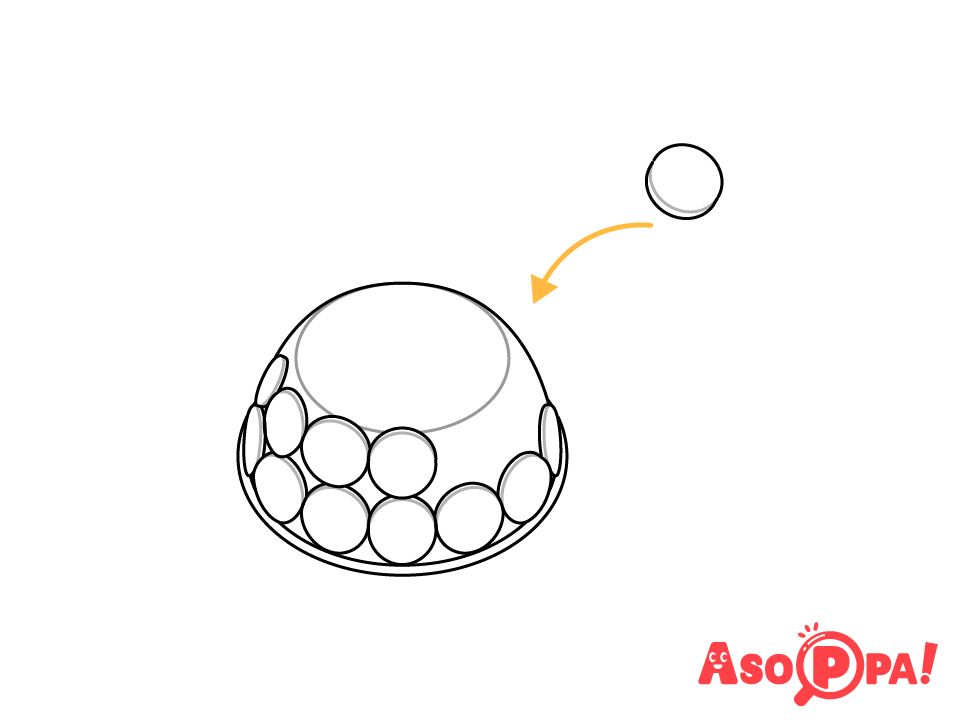

カップめんの空き容器などに型抜いた丸を貼り付ける。少しずつ重なるように並べ、重なり部分が乾いたときに取れないように粘土ベラを使ってしっかり押し付ける。 -

紙粘土が乾いたら容器から外す。色を付ける場合はスプレーラッカーを使うと早くきれいに塗ることができる。油性でも水性でもどちらでもよいが、油性のほうが早く乾く。 -

好みで両面色を付け、乾いたら完成。色は塗らずにそのままでもよい。 -

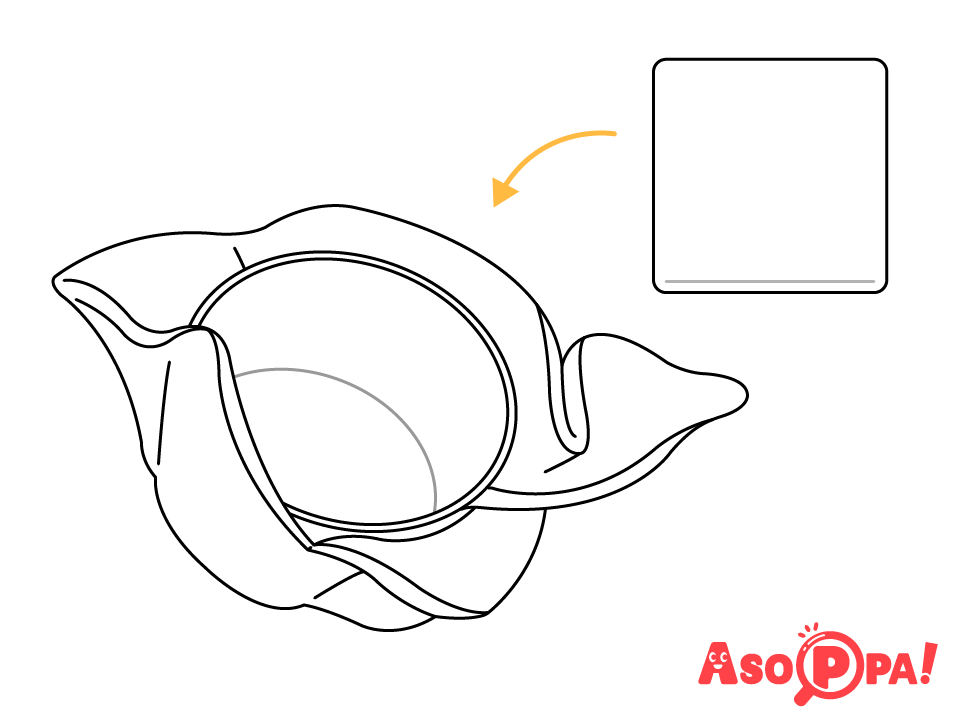

【シートタイプ】

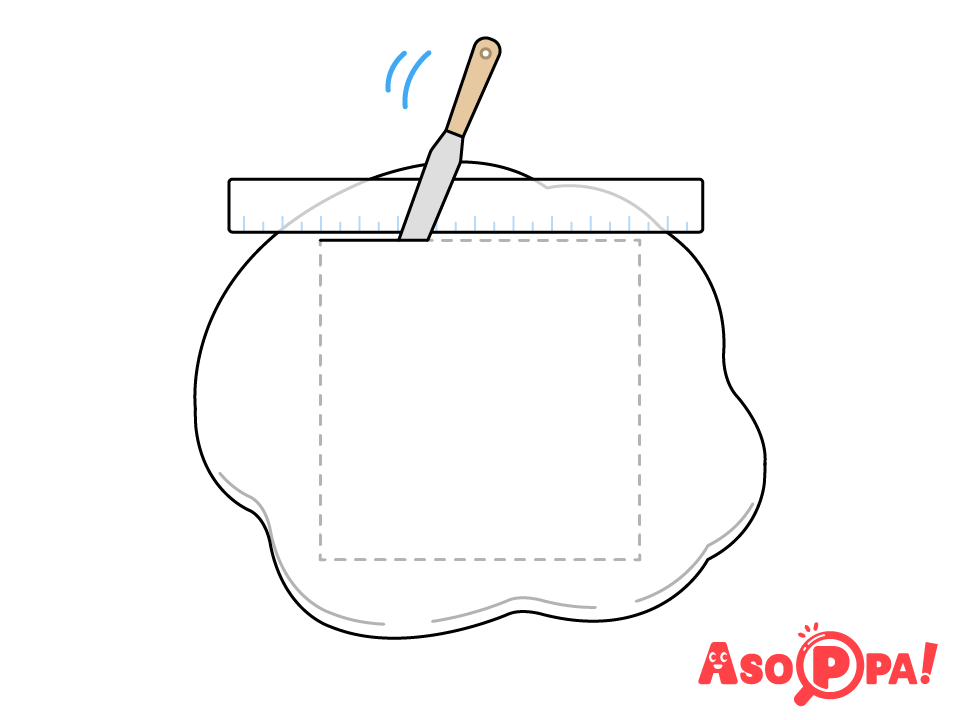

おせんべいのように薄く伸ばした紙粘土を、定規とパレットナイフを使って絵のように四角く切る。 -

カップめんの空き容器などに、包むようにして貼り付ける。 -

紙粘土が乾いたら容器から外す。アクリル絵の具を使って色を塗ったり、好みの模様を描いたりするとよい。 -

絵の具が乾いたら完成。

コツ・ポイント・注意事項

紙粘土は時間が経つと固くなってしまうので、こねたらすばやく成形してください。乾燥後に取れないように、重なる部分をしっかり押してくっつけるのがポイントです。

これ以外にも、どんな作り方があるか、工夫してみてもよいでしょう。

あそれぽ

あそれぽはまだありません

あそれぽは掲載されている

レシピで作ったり遊んだりした

「あそんだレポート」をレシピ投稿主に送るものです。

感想や頂いたあそれぽに返信もできますので、気軽に送ってみましょう!

このレシピを書いた人

専門家

https://www.asobiwings.jp

■受賞

・コンテンポラリー・トイ・オブ・ザ・イヤー 2年連続トップ賞

審査委員長:故クルト・ネフ/スイス・naef(ネフ)社創業者

ドイツ・SINA(ジーナ)社が、ねもとの受賞おもちゃなど数点を商品化

・世界・木のクラフト展 大賞 その他 受賞多数

■講師

・~2012 プレイワーク・子どもの創造アトリエ を運営(東京・杉並)

・2012~2017 女子美術大学 デザイン科 非常勤講師 (講義:子ども・アート・遊び、実技:おもちゃデザイン)

■展覧会

・おかざき世界子ども美術博物館(40日間開催、3万人入場)

・富山県こどもみらい館、常陽史料館など

■ワークショップ

・水戸芸術館、鳥取わらべ館など多数

■講演

・タイ商務省(バンコク)、ケーズデンキミュージアム(水戸)など多数

■著書

『つくってあそぼう、ダンボール』(フレーベル館)

『つくってあそぼう、リサイクル素材』(フレーベル館)

『にんぎょう・おめんをつくろう』(偕成社)

『おばけとあそぼう(お化け屋敷の作り方)』(偕成社)

その他、月刊誌『保育専科』(フレーベル館)、

『幼児と保育』(小学館)に連載など、寄稿多数

■愛知県立芸術大学 卒業 (卒業制作:おもちゃ/大学資料館収蔵)